VITAPANクラシカルと3Dシェードマスターの比較【後編】

前回の記事では『VITAクラシカルシェードガイド』と『3Dマスターシェードガイド』を比較することによって、各シェードガイドの役割とその特徴を解説してきた。

その考察により、シェードガイド毎に色の特徴や、シェードテイキングの方法に違いがあるということはご理解頂けたはずである。

今回はそれを踏まえて、クリスタルアイによる色の測定を行い、『3Dマスターシェードガイド』における色評価の基準を作っていきたいと思う。

前回の記事

もくじ

歯科における最も標準的な色の評価基準

VITAクラシカルシェードガイド(画像はVITA社HPより)

現在の歯科業界において、色の伝達で使われている最も標準的な指標は『VITAクラシカル』での表現方法である。

これらは『A3』や『C2』のように伝達されるが、すでに述べてきた通り歯科業界では一般的な”色の名前”として定着しており、赤や青、茜色、スカーレットなどと同じで、”A3と言えばこういう色”とわかるような慣用色となっている。

また、様々な歯科材料メーカーはこれら『VITAクラシカル』での表現方法を基準に開発しており、セラミックスやレジンなど色調表現が欠かせない材料のほとんど全てに、『A3』や『C2』といった名称でバリエーションが用意されている。

標準的なシェードガイド ≠ 優れたシェードガイド

『VITAクラシカル』での表現方法とシェードガイドは、世界中で最も普及しているものではあるが、だからといって最も優れたシェードガイドであるとは言えないだろう。

『VITAクラシカルシェード』はそもそも表現可能な色調の数が少なく、特に明度においての評価基準が存在しないため、正確なシェードテイクを行うことはできない。

そのため、より広範囲の色調をカバーし、明度の評価基準がある『3Dマスターシェード』を用いて行うシェードテイクのほうが、正確性においても操作性においても有利である。

3Dマスターシェードを採用し、さらに扱いやすくなったVITA社のリニアシェードガイド(画像はVITA社HPより)

しかし、上述した通り歯科材料のほぼ全てが『VITAクラシカル』での表現方法で開発されているため、我々は『3Dマスターシェードガイド』で得た正確な色評価の結果を、『VITAクラシカル』での色調表現に置き換えなければならない。

歯冠測色器クリスタルアイにより評価基準を明確にする

歯冠測色器クリスタルアイについての詳細は下の記事をご一読ください。

今回の実験では、市販されている『VITAクラシカルシェードガイド』と『3Dマスターシェードガイド』を、それぞれクリスタルアイを用いて全色測定し、『VITAクラシカルシェード』を基準とした『3Dマスターシェード』の評価を行った。

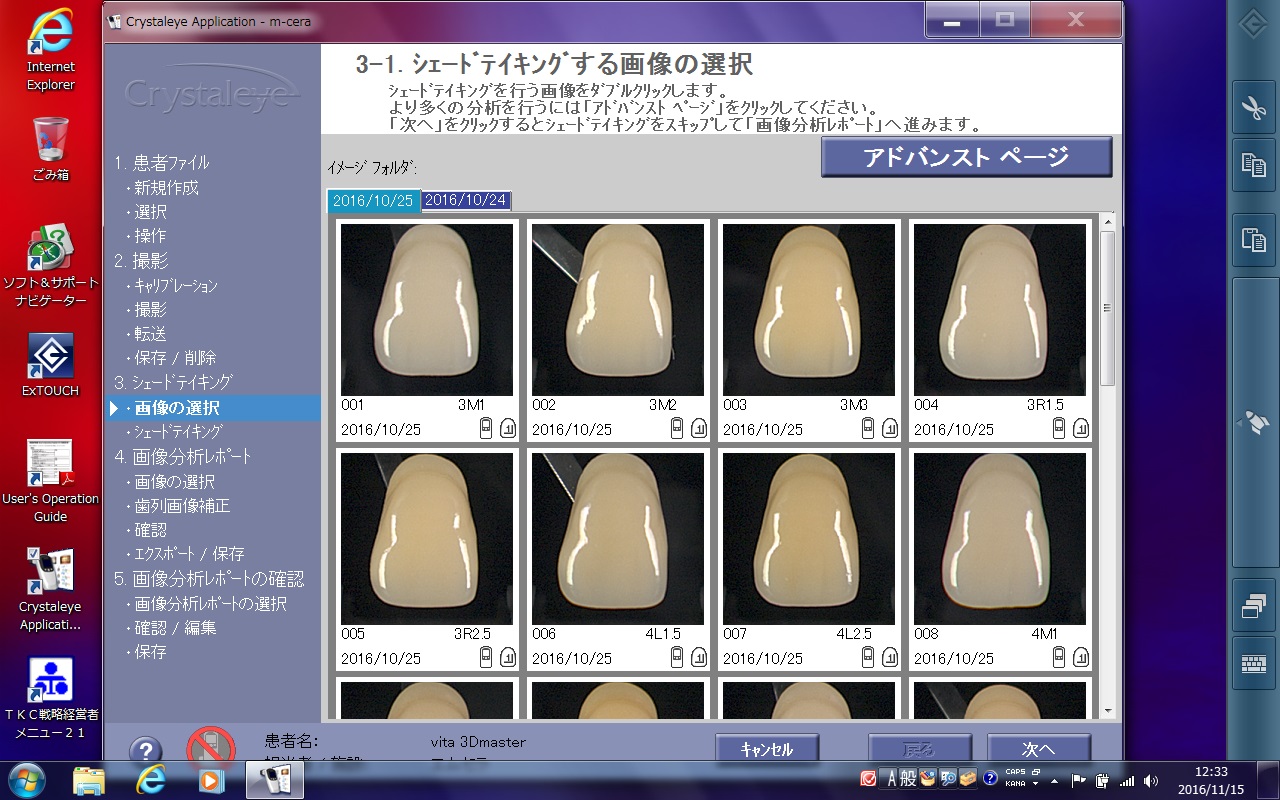

クリスタルアイに取り込まれたシェードガイドタブの一部

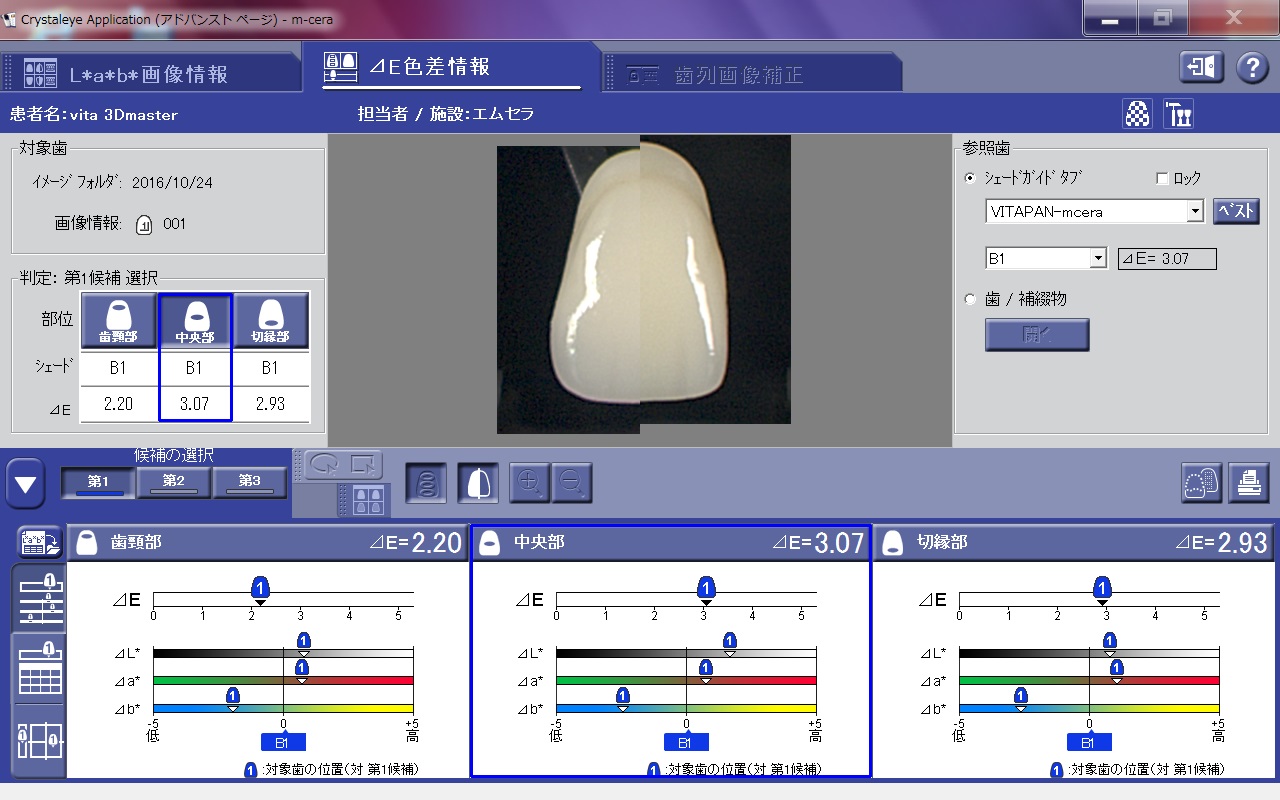

左が3Dマスターの『1M1』右がVITAクラシカルの『B1』

同一条件で撮影した『VITAクラシカルシェードガイド』と『3Dマスターシェードガイド』の色差を計測し、歯頸部、中央部、切縁部の色調をそれぞれ求めていった。

『1M1』と『B1』の分割画像

クリスタルアイを用いればポートフォリオの中から最も色差が小さなものが計算され、対象の歯牙と隣り合わせでスプリット表示することが可能である。

色差を表す数字はΔE=3.0以下に収まれば、対話距離において違和感のない程度であり、臨床上でのひとつの目安となる。

上の画像では中央部がΔE=3.0をわずかに超えているため、スプリット表示にすると色の違いがわかるが、肉眼ではほぼ同じような色調をしている。

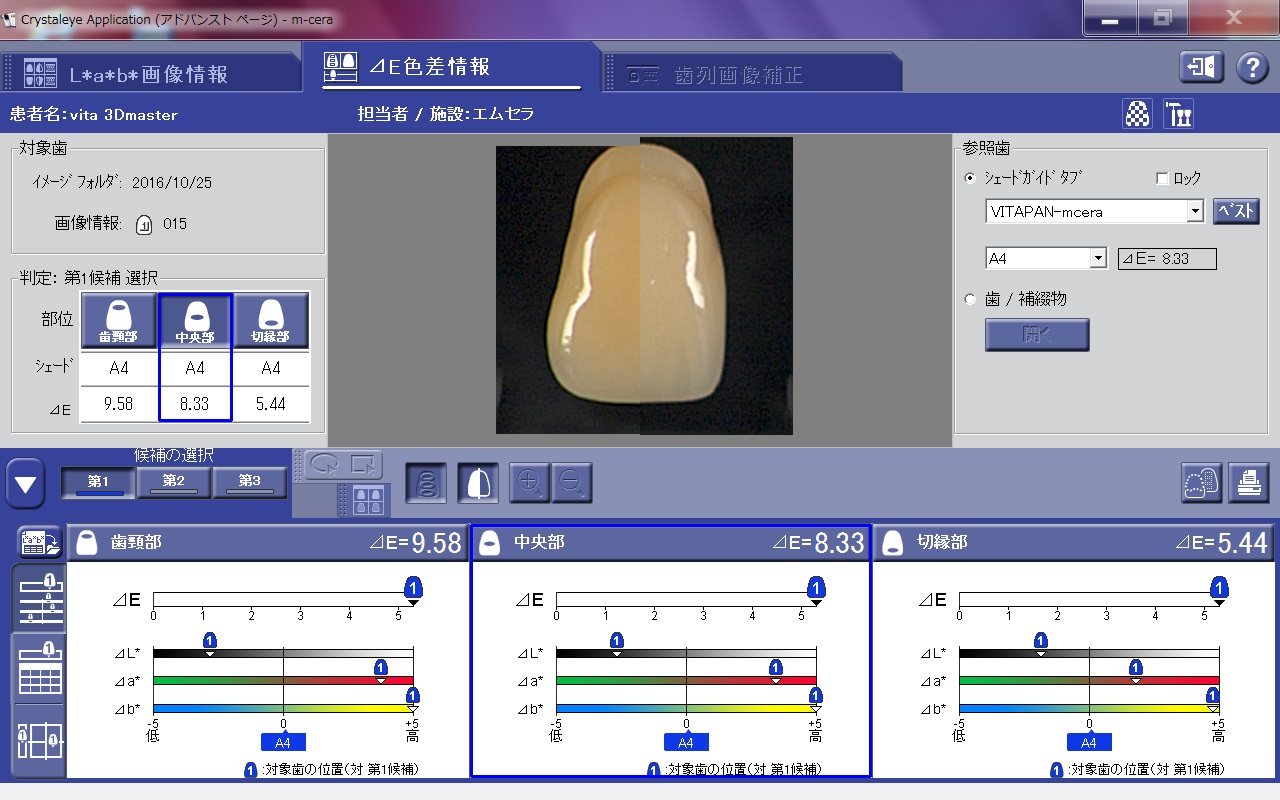

左が3Dマスター『5M3』右がVITAクラシカル『A4』の分割表示

3Dマスターシェードガイドは色調表現の幅が広いため、『5M3』ともなれば『A4』よりもかなり暗く、濃い色味になっている。

この色調はA4では再現できないため、『A4』と伝達されても歯科技工物の色が調和することはない。

高齢者になるほど歯牙の明度は暗くなるので、『5M3』に近い色調は決して特別なケースではなく、日常臨床では珍しくない色調のため、色の再現には工夫が必要となる。

歯頸部の色差はA4を基準にしてもΔE=10程度も離れており、VITAクラシカルシェードでは臨床に必要な色域を全くカバーできていないことがわかる。

3Dマスターシェードとクラシカルシェードの相関表

特に『4M2』『4M3』『5M2』『5M3』などは、VITAクラシカルの色数の少なさから、色が飽和してしまっているので再考察の余地を残すが、クリスタルアイによる測色で得られたデータを、以下の表にまとめたのでラボやチェアサイドでの参考にしてほしい。

[table width=”100%” class=””]

[tablehead title=”,歯頸部,中央部,切縁部” icon=”,icon-angle-circled-down,icon-angle-circled-right,icon-angle-circled-up“]

[tablerow title=”1M1″ align=”center” class=”” bgcolor=””]

[tablecell align=”center” class=”” bgcolor=””]

B1

[/tablecell]

[tablecell align=”center” class=”” bgcolor=””]

B1

[/tablecell]

[tablecell align=”center” class=”” bgcolor=””]

B1

[/tablecell]

[/tablerow]

[tablerow title=”1M2″ align=”center” class=”” bgcolor=””]

[tablecell align=”center” class=”” bgcolor=””]

A1

[/tablecell]

[tablecell align=”center” class=”” bgcolor=””]

A1

[/tablecell]

[tablecell align=”center” class=”” bgcolor=””]

B1

[/tablecell]

[/tablerow]

[tablerow title=”2L1.5″ align=”center” class=”” bgcolor=””]

[tablecell align=”center” class=”” bgcolor=””]

B2

[/tablecell]

[tablecell align=”center” class=”” bgcolor=””]

C1

[/tablecell]

[tablecell align=”center” class=”” bgcolor=””]

D2

[/tablecell]

[/tablerow]

[tablerow title=”2L2.5″ align=”center” class=”” bgcolor=””]

[tablecell align=”center” class=”” bgcolor=””]

A3

[/tablecell]

[tablecell align=”center” class=”” bgcolor=””]

B2

[/tablecell]

[tablecell align=”center” class=”” bgcolor=””]

B2

[/tablecell]

[/tablerow]

[tablerow title=”2M1″ align=”center” class=”” bgcolor=””]

[tablecell align=”center” class=”” bgcolor=””]

C1

[/tablecell]

[tablecell align=”center” class=”” bgcolor=””]

D2

[/tablecell]

[tablecell align=”center” class=”” bgcolor=””]

B1

[/tablecell]

[/tablerow]

[tablerow title=”2M2″ align=”center” class=”” bgcolor=””]

[tablecell align=”center” class=”” bgcolor=””]

A2

[/tablecell]

[tablecell align=”center” class=”” bgcolor=””]

A2

[/tablecell]

[tablecell align=”center” class=”” bgcolor=””]

D2

[/tablecell]

[/tablerow]

[tablerow title=”2M3″ align=”center” class=”” bgcolor=””]

[tablecell align=”center” class=”” bgcolor=””]

B3

[/tablecell]

[tablecell align=”center” class=”” bgcolor=””]

B3

[/tablecell]

[tablecell align=”center” class=”” bgcolor=””]

B3

[/tablecell]

[/tablerow]

[tablerow title=”2R1.5″ align=”center” class=”” bgcolor=””]

[tablecell align=”center” class=”” bgcolor=””]

A2

[/tablecell]

[tablecell align=”center” class=”” bgcolor=””]

A2

[/tablecell]

[tablecell align=”center” class=”” bgcolor=””]

D2

[/tablecell]

[/tablerow]

[tablerow title=”2R2.5″ align=”center” class=”” bgcolor=””]

[tablecell align=”center” class=”” bgcolor=””]

A3

[/tablecell]

[tablecell align=”center” class=”” bgcolor=””]

A3

[/tablecell]

[tablecell align=”center” class=”” bgcolor=””]

A2

[/tablecell]

[/tablerow]

[tablerow title=”3L1.5″ align=”center” class=”” bgcolor=””]

[tablecell align=”center” class=”” bgcolor=””]

C2

[/tablecell]

[tablecell align=”center” class=”” bgcolor=””]

C2

[/tablecell]

[tablecell align=”center” class=”” bgcolor=””]

C2

[/tablecell]

[/tablerow]

[tablerow title=”3L2.5″ align=”center” class=”” bgcolor=””]

[tablecell align=”center” class=”” bgcolor=””]

D4

[/tablecell]

[tablecell align=”center” class=”” bgcolor=””]

A3.5

[/tablecell]

[tablecell align=”center” class=”” bgcolor=””]

A3.5

[/tablecell]

[/tablerow]

[tablerow title=”3M1″ align=”center” class=”” bgcolor=””]

[tablecell align=”center” class=”” bgcolor=””]

D2

[/tablecell]

[tablecell align=”center” class=”” bgcolor=””]

D2

[/tablecell]

[tablecell align=”center” class=”” bgcolor=””]

D3

[/tablecell]

[/tablerow]

[tablerow title=”3M2″ align=”center” class=”” bgcolor=””]

[tablecell align=”center” class=”” bgcolor=””]

A2

[/tablecell]

[tablecell align=”center” class=”” bgcolor=””]

A3

[/tablecell]

[tablecell align=”center” class=”” bgcolor=””]

A3

[/tablecell]

[/tablerow]

[tablerow title=”3M3″ align=”center” class=”” bgcolor=””]

[tablecell align=”center” class=”” bgcolor=””]

A3.5

[/tablecell]

[tablecell align=”center” class=”” bgcolor=””]

B4

[/tablecell]

[tablecell align=”center” class=”” bgcolor=””]

B4

[/tablecell]

[/tablerow]

[tablerow title=”3R1.5″ align=”center” class=”” bgcolor=””]

[tablecell align=”center” class=”” bgcolor=””]

D2

[/tablecell]

[tablecell align=”center” class=”” bgcolor=””]

D3

[/tablecell]

[tablecell align=”center” class=”” bgcolor=””]

D3

[/tablecell]

[/tablerow]

[tablerow title=”3R2.5″ align=”center” class=”” bgcolor=””]

[tablecell align=”center” class=”” bgcolor=””]

A3.5

[/tablecell]

[tablecell align=”center” class=”” bgcolor=””]

A3.5

[/tablecell]

[tablecell align=”center” class=”” bgcolor=””]

A3.5

[/tablecell]

[/tablerow]

[tablerow title=”4L1.5″ align=”center” class=”” bgcolor=””]

[tablecell align=”center” class=”” bgcolor=””]

C3

[/tablecell]

[tablecell align=”center” class=”” bgcolor=””]

C3

[/tablecell]

[tablecell align=”center” class=”” bgcolor=””]

C3

[/tablecell]

[/tablerow]

[tablerow title=”4L2.5″ align=”center” class=”” bgcolor=””]

[tablecell align=”center” class=”” bgcolor=””]

A4

[/tablecell]

[tablecell align=”center” class=”” bgcolor=””]

A4

[/tablecell]

[tablecell align=”center” class=”” bgcolor=””]

A4

[/tablecell]

[/tablerow]

[tablerow title=”4M1″ align=”center” class=”” bgcolor=””]

[tablecell align=”center” class=”” bgcolor=””]

C2

[/tablecell]

[tablecell align=”center” class=”” bgcolor=””]

D3

[/tablecell]

[tablecell align=”center” class=”” bgcolor=””]

D3

[/tablecell]

[/tablerow]

[tablerow title=”4M2″ align=”center” class=”” bgcolor=””]

[tablecell align=”center” class=”” bgcolor=””]

A4

[/tablecell]

[tablecell align=”center” class=”” bgcolor=””]

A4

[/tablecell]

[tablecell align=”center” class=”” bgcolor=””]

C3

[/tablecell]

[/tablerow]

[tablerow title=”4M3″ align=”center” class=”” bgcolor=””]

[tablecell align=”center” class=”” bgcolor=””]

A4

[/tablecell]

[tablecell align=”center” class=”” bgcolor=””]

A4

[/tablecell]

[tablecell align=”center” class=”” bgcolor=””]

A4

[/tablecell]

[/tablerow]

[tablerow title=”4R1.5″ align=”center” class=”” bgcolor=””]

[tablecell align=”center” class=”” bgcolor=””]

D3

[/tablecell]

[tablecell align=”center” class=”” bgcolor=””]

C3

[/tablecell]

[tablecell align=”center” class=”” bgcolor=””]

C3

[/tablecell]

[/tablerow]

[tablerow title=”4R2.5″ align=”center” class=”” bgcolor=””]

[tablecell align=”center” class=”” bgcolor=””]

A4

[/tablecell]

[tablecell align=”center” class=”” bgcolor=””]

A4

[/tablecell]

[tablecell align=”center” class=”” bgcolor=””]

A3.5

[/tablecell]

[/tablerow]

[tablerow title=”5M1″ align=”center” class=”” bgcolor=””]

[tablecell align=”center” class=”” bgcolor=””]

C4

[/tablecell]

[tablecell align=”center” class=”” bgcolor=””]

C4

[/tablecell]

[tablecell align=”center” class=”” bgcolor=””]

C4

[/tablecell]

[/tablerow]

[tablerow title=”5M2″ align=”center” class=”” bgcolor=””]

[tablecell align=”center” class=”” bgcolor=””]

A4

[/tablecell]

[tablecell align=”center” class=”” bgcolor=””]

C4

[/tablecell]

[tablecell align=”center” class=”” bgcolor=””]

A4

[/tablecell]

[/tablerow]

[tablerow title=”5M3″ align=”center” class=”” bgcolor=””]

[tablecell align=”center” class=”” bgcolor=””]

A4

[/tablecell]

[tablecell align=”center” class=”” bgcolor=””]

A4

[/tablecell]

[tablecell align=”center” class=”” bgcolor=””]

A4

[/tablecell]

[/tablerow]

[/tablehead]

[/table]

まとめ

今回の検証結果から『VITAクラシカルシェード』がカバーできる色調の範囲は、『3Dマスターシェード』と比べて狭く、日常のシェードテイクに必要十分とは言えないことがご理解いただけたのではないだろうか。

チェアサイドで行うシェードテイクには、ワンランク上のシェードガイドである『3Dマスターシェード』を用いることにより、さらに正確で簡単なシェードテイクが行えるはずである。そうして得た色情報を、本件で示した相関表を参考に『VITAクラシカルシェード』に変換することで、他社の材料で色調表現することも可能になるだろう。

今回の計測部位は、歯頸部、中央部、切縁部の3カ所で行っているため、ダイレクトボンディングなどのチェアサイドでの作業においても参考にしていただければ幸いである。

シェードテイキングに関する全ての記事へのリンクをまとめました。

出張シェードテイキングや、カメラ選びのご相談、院内セミナーのご依頼は、Mセラミック工房公式LINEアカウントまでお気軽にお問い合わせください。

LINE公式にて『IOSの補綴戦略』を無料プレゼント中!

ドリオピテクスショップで使える特別なクーポンもGETできます。

コメント

この記事へのコメントはありません。

この記事へのトラックバックはありません。